Tout juste avant le Covid, l’ONDA avait lancé un appel d’offre pour la concrétisation du premier cimetière d’avion au Maroc. Excellent levier de maintenance, l’écosystème de démantèlement d’avion demeure toujours au statu quo…

Annoncé à grand renfort de communication avant la pandémie, le projet de cimetière d’avions porté par l’Office national des aéroports (ONDA) demeure encore dans le statu quo. Conçu comme une infrastructure pionnière en Afrique du Nord, il devait positionner le Royaume sur une niche à forte valeur ajoutée : la gestion des appareils en fin de vie. Six ans après son annonce, il demeure au stade de concept. Dans les détails, l’appel d’offre stipulait que, L’entreprise adjudicataire bénéficiera temporairement (durée de 10 ans renouvelable) du domaine public, d’un terrain nu d’une superficie minimale de 10 hectares (avec possibilité de l’étendre à 54), au sein de la zone sous douane de l’aéroport Oujda Angad (nord-est du Maroc, à proximité de la frontière algérienne), pour l’exercice de son activité.

Ces projets de cimetière d’avion, sont des business lucratifs de l’aéronautique des nouveaux temps. Ils permettent aussi de réduire le coût de stockage d’avions retirés des cieux et épargner les tarifs de parking dans les aéroports. Il est de plus en plus encouragé de nos jours. Le démantèlement devient même pour les grandes compagnies un levier de réduction des coûts de maintenance. Nombre d’entre elles, désossent en interne leurs propres appareils pour en rééquiper d’autres avec des pièces vitales à la fois encore en bon état et moins chères.

Lire aussi | United Airlines renforce son offre hivernale entre New York et Marrakech

Les économies s’étalent entre 40% pour des pièces détachées et 70% pour des pièces moteurs. Des équipements de toutes sortes aussi variés (moteurs, fuselages etc.), retrouvent ainsi une nouvelle vie après avoir été certifiées de nouveau, à des tarifs jusqu’à 70%, voire 80% moins chers.

Cette attente interroge. Le Maroc, étant l’un des acteurs clés du secteur aéronautique sur le continent, à la lumière de ces opportunités citées plus haut, avait décidé d’étendre son activité à ce domaine.

Un coup d’épée dans l’eau ?

Près de 3 ans après, le projet demeure toujours au point mort. Depuis le lancement de l’appel, l’ONDA n’a révélé le nom d’aucune entreprise soumissionnaire. Quel est le blocage ? Pourtant à la lecture de l’appel d’offre tout semblait claire. Dans nos investigations sur les projets de réalisations de cimetière d’avion ou communément appelé « Boneyard », rencontre pour la plupart la même problématique récurrente notamment celle du foncier. Par exemple, aux usa, le plus grand cimetière d’avion situé ville de Tucson (Arizona) s’étend sur près de 10 km2, accueillant la deuxième plus grande flotte militaire au monde, avec 3100 appareils, derrière la flotte opérationnelle américaine (5 778 avions en service).

Lire aussi | Le gouvernement et l’ONDA scellent un accord d’investissement de 38 MMDH

Aujourd’hui, même si les avantages sont la autant sur le plan économique que social avec les emplois à la clé, le projet qui devrait s’étendre sur une dizaine d’hectares tarde à se réaliser. Et on sait qu’au Maroc la problématique du foncier est une réalité. Contacté par Challenge, l’ancien président du GIMAS et DG de CETIM Maroc Karim Cheichk, nous confirme que le projet est toujours au statu quo.

Une idée économiquement pertinente

Un cimetière d’avions n’est pas un simple entrepôt de carcasses métalliques. C’est un levier économique structurant. D’abord, parce qu’un avion en fin de vie conserve une valeur importante : selon l’Association internationale du recyclage aéronautique, près de 80 % de ses composants peuvent être réutilisés ou revendus, qu’il s’agisse des moteurs, des pièces détachées, des alliages métalliques ou des équipements électroniques. Ce marché pèse aujourd’hui plus de 2 milliards de dollars à l’échelle mondiale, avec une croissance estimée à 5 % par an.

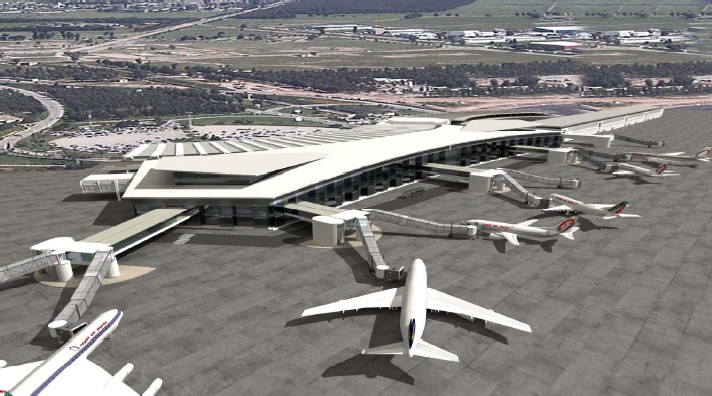

Ensuite, parce qu’un tel projet s’inscrit dans une logique d’écosystème. Le Maroc, déjà bien intégré dans la chaîne de valeur aéronautique mondiale grâce à ses usines de maintenance, de câblage et de sous-traitance, aurait pu élargir son offre en ajoutant une brique essentielle : la gestion du cycle de vie complet des aéronefs. Cela renforcerait l’image du Royaume comme hub aérien africain et méditerranéen.

Foncier industriel : à quand la fin de la tourmente ?

Selon une étude du CMC le Maroc vient en tête en termes de niveau d’insatisfaction par rapport aux pays référents relevant que plus de 40 % des entreprises marocaines considèrent l’accès au foncier comme un obstacle majeur ou très sévère contre 9 % en Roumanie et 7 % en Turquie. «La diminution de la réserve des terrains de l’Etat dans les zones urbaines est considérée comme un facteur qui réduit l’offre de terrains industriels destinés à l’investissement», fait ressortir le document.

Lire aussi | Achraf Fayda: «From strong to stronger, l’ONMT trace sa trajectoire vers 2030»

Ce foncier, poursuit la même source, représente un facteur important de l’attractivité de l’économie faisant remarquer que plusieurs pays ont fait du foncier un instrument efficace pour attirer plus d’investissements directs à l’étranger (IDE), dont notamment la Chine. » Le foncier représente au Maroc 40 à 60% du coût d’investissement global d’un projet économique, contre 2 à 10% en Europe.

Un train (ou un avion) à ne pas rater

Ce statu quo est problématique. Le marché mondial du recyclage aéronautique va connaître une accélération dans les dix prochaines années. Selon les projections de Boeing et Airbus, plus de 12.000 appareils devront être retirés du service d’ici 2035. Les pays capables de fournir des solutions de stockage et de démantèlement certifiées bénéficieront d’un flux continu d’activité, générateur d’emplois qualifiés et de devises.

En Afrique, le Maroc dispose d’une longueur d’avance , grâce à son expérience aéronautique et son cadre d’affaires. Mais d’autres acteurs, notamment en Égypte ou en Éthiopie, pourraient s’engouffrer dans la brèche si Rabat tarde à transformer l’essai. Ce projet, au-delà de sa dimension technique, relève donc d’un choix stratégique : rester spectateur ou se positionner comme acteur incontournable d’un marché d’avenir.