Cinq compagnies aériennes africaines unissent leurs forces pour relever ensemble le défi de la maintenance aéronautique. Cette alliance stratégique constitue une étape majeure vers une plus grande autonomie technique du continent et promet d’importantes économies dans ce domaine.

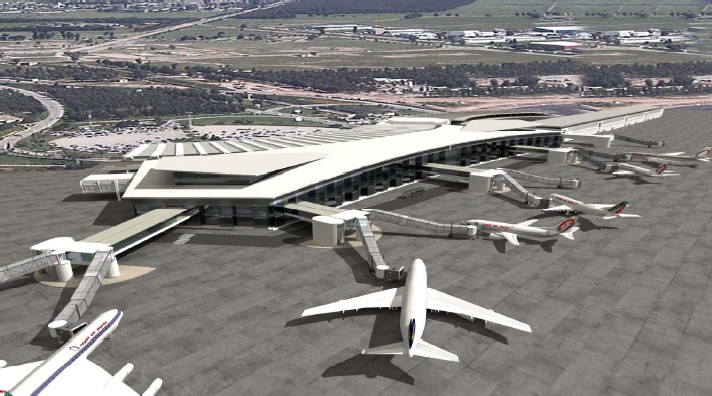

Le projet de Royal Air Maroc (RAM), Ethiopian Airlines MRO, EgyptAir, Kenya Airways et SAA Technical de mutualiser leurs efforts dans le domaine de la Maintenance, Réparation et Révision (MRO) annonce une étape inédite dans l’industrie aérienne africaine. Selon l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) qui a annoncé le projet au 9ème Sommet et exposition de l’aviation en Afrique le 4 septembre dernier à Kigali, le principal bénéfice attendu est la réduction des coûts liés au recours aux centres étrangers pour les prestations MRO.

Rappelons que la plupart des transporteurs africains envoient encore leurs appareils en Europe, au Moyen-Orient ou en Asie pour des opérations de maintenance lourde, ce qui entraîne des dépenses non négligeables (déplacement, main-d’œuvre, parking, etc.).

En chiffre le Nigeria à lui seul débourse chaque année plus de 2,5 milliards USD pour l’entretien de son parc hors du pays, selon la FAAN (Federal Airports Authority of Nigeria). En mutualisant leurs capacités, les 5 opérateurs, qui sont les seuls à disposer de centres MRO d’envergure sur le continent, espèrent y retenir ces recettes tout en générant des emplois qualifiés.

Lire aussi | Royal Air Maroc inaugure la liaison directe Casablanca-N’Djamena

Selon Boeing, l’Afrique aura besoin de plus de 1200 nouveaux avions d’ici vingt ans, ce qui générera une demande accrue en maintenance, ainsi qu’en ressources humaines. Les besoins à cette échéance sont estimés par le constructeur aéronautique américain à 21 000 pilotes, 22 000 techniciens et 26 000 membres d’équipage.

Défis à relever

Selon plusieurs analystes, le projet risque de se heurter à des obstacles majeurs. Le premier tient au manque d’infrastructures et d’équipements modernes. Les investissements nécessaires pour moderniser ou créer de nouvelles installations spécialisées sont lourds et exigent un engagement politique clair, notamment pour les compagnies publiques. Un autre écueil réside dans la concurrence entre les opérateurs eux-mêmes. Chacun cherche à améliorer ses performances et à renforcer sa rentabilité, ce qui pourrait compliquer la mise en œuvre d’une coopération réellement intégrée.

Enfin, la réussite du projet repose largement sur la formation et la fidélisation d’une main-d’œuvre qualifiée. Or, nombre de techniciens et d’ingénieurs africains sont formés à l’étranger et attirés par des compagnies internationales offrant de meilleures conditions, alimentant ainsi la fuite des compétences. Contactée par Challenge, une de nos sources dans une compagnie de très en vue en Afrique nous révèle que ce projet sera de bon augure pour le secteur. ‘’La maintenance d’un Airbus A 319 coûte pour une maintenance d’un mois près de 1, 5 millions d’euros’’.

Les avantages économiques de la libéralisation ?

Un rapport de recherche publié récemment par le bureau de l’économiste en chef de la division Infrastructures de la Banque mondiale (Toward a Competitive Air Transport Market in Africa: The Role of Bilateral Air Service Agreements Liberalization) apporte un éclairage supplémentaire sur les mérites économiques de la libéralisation. Cette analyse montre ainsi que les accords bilatéraux entraînent une diminution du tarif des vols, de même qu’une augmentation de leur fréquence et de la demande en trajets aériens.

Lire aussi | Royal Air Maroc, acteur clé des événements majeurs de la CAF

Les effets de l’ouverture des marchés du transport aérien se manifestent sous différents aspects :

• baisse des prix ;

• concurrence accrue ;

• augmentation de la fréquence des vols.

« Chacun de ces effets directs entraîne une hausse de la demande, imputable à la baisse des tarifs comme à l’augmentation de la fréquence des vols. L’augmentation de la demande a en outre des conséquences indirectes sur les prix via des économies de densité, d’une part, et sur la fréquence des vols via des économies d’échelle, d’autre part », explique le rapport.

Et selon les experts de la banque, les effets de la libéralisation sur le prix du billet se traduit en gains importants, au bénéfice du consommateur, de l’ordre de 330,3 millions à 424,4 millions de dollars (soit 29 % à 37 % des recettes produites par le transport aérien de passagers) .

Naviguer face aux défis climatiques et économiques de l’Afrique

À l’heure où les politiques climatiques mondiales s’accélèrent, l’Afrique se retrouve au cœur d’une mutation sans précédent. Le continent, qui contribue faiblement aux émissions mondiales de gaz à effet de serre (environ 3 à 4 %), est pourtant celui qui subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique : sécheresses prolongées, inondations dévastatrices, fragilisation des rendements agricoles et pression accrue sur les ressources naturelles. Mais au-delà de cette vulnérabilité climatique, une autre dimension stratégique se joue : celle de l’intégration de l’Afrique dans la nouvelle économie verte mondiale. Dans ce focus Carbone de BNS, l’expert Saliem Fakir, Directeur exécutif de l’African Climate Foundation éclaire sur le sujet.

L’instauration de l’ajustement carbone aux frontières par l’Union européenne et les États-Unis illustre parfaitement cette bascule. Les exportateurs africains, notamment dans l’acier, le ciment ou encore l’agriculture, devront désormais prouver leur conformité aux standards climatiques internationaux, sous peine de subir des taxes additionnelles. Autrement dit, la compétitivité des économies africaines dépendra de leur capacité à s’adapter à ces nouvelles règles du jeu. C’est un défi, mais aussi une opportunité : celle de transformer des contraintes réglementaires en leviers de développement industriel et énergétique.

L’enjeu est double. D’une part, il s’agit de protéger les secteurs stratégiques comme l’agriculture, qui reste le principal employeur du continent et le garant de sa sécurité alimentaire. L’Afrique subsaharienne, où plus de 60 % de la population active dépend de la terre, doit renforcer sa résilience face aux chocs climatiques récurrents. D’autre part, le continent doit se tourner vers des investissements innovants capables de diversifier ses économies et de réduire leur dépendance aux énergies fossiles ou à des exportations à faible valeur ajoutée. C’est ici qu’intervient la dynamique des énergies renouvelables et de l’économie verte. Du solaire saharien aux potentiels éoliens de la Corne de l’Afrique, en passant par l’essor des projets d’hydrogène vert en Namibie ou au Maroc, l’Afrique dispose d’un atout majeur : des ressources naturelles abondantes et encore largement sous-exploitées.

Lire aussi | Royal Air Maroc ouvre quatre nouvelles liaisons internationales au départ de Casablanca

Le défi réside dans la mobilisation des financements et dans la mise en place d’un cadre institutionnel et réglementaire attractif pour les investisseurs. La transition énergétique africaine n’est donc pas seulement une nécessité environnementale : elle représente un pari économique et stratégique. Si le continent parvient à capter une partie des flux d’investissements verts mondiaux – estimés à plusieurs centaines de milliards de dollars par an –, il pourra bâtir une trajectoire de croissance durable et inclusive.

L’African Climate Foundation en éclaireur

C’est dans ce contexte que la voix de Saliem Fakir, Directeur exécutif de l’African Climate Foundation (ACF), prend tout son sens. Lors de la conférence “Unlocking Africa’s Growth 2024”, il a rappelé le rôle déterminant que peuvent jouer les fondations et la philanthropie pour accompagner cette transition. Loin de se limiter à un soutien ponctuel, l’ACF déploie une stratégie structurée : financement de projets solaires et éoliens au Sénégal et au Nigeria, exploration des pistes offertes par l’hydrogène vert en Namibie, et accompagnement des décideurs africains dans l’élaboration de politiques climatiques cohérentes.

L’approche est claire : utiliser la philanthropie comme catalyseur, afin de poser les bases de projets capables ensuite d’attirer des financements privés et institutionnels d’envergure. C’est un rôle de pionnier, qui permet de réduire le risque initial et de démontrer la faisabilité de solutions énergétiques et industrielles innovantes. Le message est d’autant plus crucial que l’Afrique ne peut plus se contenter d’être spectatrice dans les négociations climatiques mondiales. Elle doit s’affirmer comme un acteur stratégique, capable de transformer sa vulnérabilité en avantage comparatif. Comme l’a souligné Saliem Fakir, l’avenir du continent dépendra de sa capacité à faire de la transition énergétique une opportunité de développement, et non une contrainte imposée de l’extérieur.

Ainsi, l’Afrique se trouve à la croisée des chemins : entre un scénario de dépendance et de vulnérabilité accrue, et une trajectoire de souveraineté énergétique, d’industrialisation verte et de prospérité partagée. Le choix appartient aux dirigeants africains, mais aussi aux investisseurs, aux partenaires internationaux et aux citoyens eux-mêmes. L’histoire nous dira si l’Afrique a su transformer la contrainte climatique en levier de croissance et d’émancipation.