Il y a cinquante ans, des centaines de milliers de Marocains marchaient pacifiquement vers le Sahara pour affirmer l’intégrité territoriale du Royaume. Aujourd’hui, ce territoire n’est plus seulement un enjeu de souveraineté ; il est devenu l’un des moteurs économiques les plus dynamiques du pays. Le Sahara n’est plus une périphérie éloignée : il est un laboratoire à ciel ouvert où se dessinent les futures richesses du Maroc : logistique africaine, énergies renouvelables, économie bleue, agriculture durable et corridors commerciaux vers l’Afrique subsaharienne.

En moins de deux décennies, plus de 77 milliards de DH d’investissements publics ont transformé ce territoire. Des ports en eau profonde, des routes express, des fermes éoliennes, des serres agricoles, des fermes aquacoles et des zones franches tournées vers l’Afrique structurent désormais la région. Le Sud ne se contente plus de faire partie du Maroc : il contribue à le hisser parmi les puissances régionales émergentes.

Dakhla, hub atlantique et porte commerciale vers l’Afrique de l’Ouest

A 1.700 kilomètres de Casablanca, Dakhla concentre toutes les ambitions marocaines : devenir pour l’Atlantique ce que Tanger Med est pour la Méditerranée. Ce n’est plus une vision, c’est une stratégie opérationnelle. La construction du Port Atlantique de Dakhla, l’un des plus grands projets maritimes du continent, marque ce basculement. Situé à 40 km au nord de la ville, ce port en eau profonde disposera de terminaux de pêche, de conteneurs, d’un bassin industriel et d’une zone logistique franche. Son objectif : connecter le Royaume aux marchés de la CEDEAO (400 millions d’habitants) et aux routes maritimes d’Amérique latine.

Cet essor portuaire s’inscrit dans une stratégie plus large : celle du corridor Atlantique Tiznit–Dakhla–Nouakchott–Dakar–Lagos, aujourd’hui intégré à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Cette route express de 1.055 km, dont la dernière section a été livrée en 2024, réduit de 40 % les coûts logistiques du transport routier vers la Mauritanie et le Sénégal.

Parallèlement, le gouvernement a lancé une zone franche industrielle et logistique baptisée « West Africa Free Zone ». Elle est destinée aux industries halieutiques, à l’agrotransformation, au stockage frigorifique et aux services exportateurs vers le Sahel et l’Afrique de l’Ouest.

Dakhla attire également des investisseurs dans les secteurs du tourisme haut de gamme, des énergies renouvelables et de l’agriculture sous serre. Ce dynamisme transforme la ville en vitrine d’un Maroc atlantique, complémentaire du Maroc méditerranéen incarné par Tanger Med.

Énergies renouvelables et hydrogène vert : le Sahara, centrale énergétique du futur

Si Tanger Med symbolise la puissance logistique du Maroc, le Sahara, lui, incarne son avenir énergétique. Cette région bénéficie de l’un des meilleurs gisements solaires au monde (plus de 3.000 heures d’ensoleillement par an) et de vents constants dépassant 9 m/s entre Tarfaya, Dakhla et Boujdour. Autrement dit : c’est un laboratoire naturel pour produire de l’électricité verte, mais surtout de l’hydrogène et de l’ammoniac verts destinés à l’Europe.

Le Maroc a déjà installé près de 1,2 GW d’énergies renouvelables dans ses provinces du Sud : parc éolien de Tarfaya (301 MW), parc d’Aftissat à Boujdour (200 MW), complexe Noor à Ouarzazate (580 MW) et nouvelles stations solaires à Laâyoune et Foum El Oued.

Mais la véritable rupture vient des investissements dans l’hydrogène vert. La région de Dakhla a signé des protocoles d’accord avec des acteurs internationaux tels que Total Eren, CWP Global ou Adani, totalisant plus de 20 GW de projets énergétiques. Leur objectif : produire de l’hydrogène, l’exporter sous forme d’ammoniac ou d’électrocarburants, et faire du Sahara marocain un fournisseur stratégique de l’Europe post-carbone.

Le Royaume a déjà adopté en 2023 sa Stratégie nationale de l’hydrogène vert qui ambitionne de capter 4 % du marché mondial d’ici 2030. Le Sahara y occupe une place centrale, tant pour la disponibilité foncière que pour la proximité des routes maritimes vers l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas ou l’Allemagne.

Une industrie exportatrice… mais aussi fournisseur local

L’enjeu n’est pas seulement d’exporter. Le Maroc envisage de créer, au sud, une industrie locale d’engrais verts, de carburants synthétiques et de dessalement de l’eau alimenté par les énergies renouvelables. À Dakhla, un projet de dessalement de 37 millions m³/an va irriguer 5.000 hectares de cultures, alimenté exclusivement en énergie éolienne.

Tourisme et économie bleue : Du littoral encore vierge à la nouvelle mer nourricière

Avec 3.500 km de côtes atlantiques, dont plus de 1.000 km dans les provinces du Sud, le Maroc détient l’une des façades maritimes les plus riches d’Afrique. Longtemps tournée vers la pêche artisanale, cette façade saharienne devient aujourd’hui le socle d’une économie bleue intégrée : pêche durable, aquaculture, tourisme sportif et bientôt croisières internationales.

La région concentre plus de 46% des ressources halieutiques du Royaume. À Dakhla, Laâyoune et Boujdour, les ports de pêche et unités de congélation tournent à plein régime. Les usines de traitement transforment sardines, céphalopodes et crustacés pour l’export vers l’Europe, l’Afrique et l’Asie. La flotte artisanale compte plus de 1.500 barques, et 82 unités industrielles créent plus de 20.000 emplois directs.

Mais la grande rupture vient de l’aquaculture : plus de 123 fermes aquacoles ont été autorisées, produisant bars, dorades, huîtres et algues. L’objectif est de passer de 10.000 tonnes aujourd’hui à 200.000 tonnes en 2030, faisant du Sahara l’une des premières zones aquacoles d’Afrique.

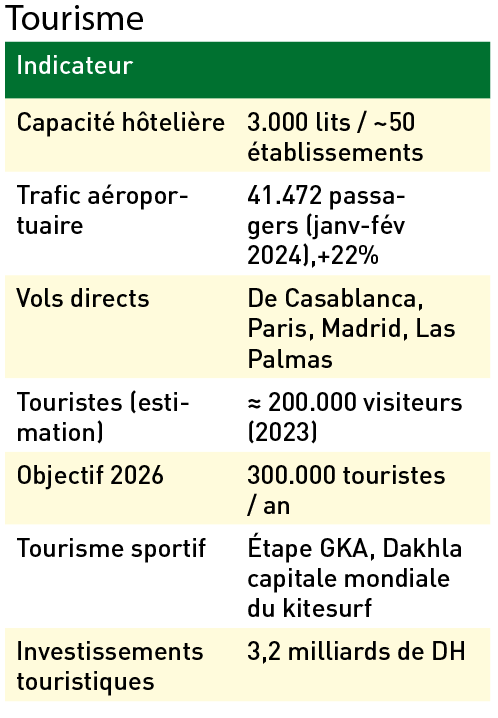

En parallèle, Dakhla s’est imposée comme capitale mondiale du kitesurf et du tourisme sportif. Le Maroc mise désormais sur une montée en gamme: resorts balnéaires, tourisme désert–océan, marinas et infrastructures pour accueillir des croisières. Le futur Terminal de croisière de Dakhla devrait accueillir plus de 200 escales par an à horizon 2030.

Agro-industrie et logistique transsaharienne : quand le désert devient un corridor économique

Dans les années 1990, cultiver dans le Sahara relevait de l’utopie. Aujourd’hui, Dakhla exporte des tomates cerises, des melons, des huîtres et même du lait de chamelle vers l’Europe et le Golfe. Grâce à l’irrigation goutte-à-goutte, au dessalement de l’eau de mer et à l’énergie verte, l’agriculture saharienne devient un laboratoire d’agro-industrie durable.

Le projet de dessalement de 37 millions de m³/an, couplé à l’énergie éolienne, alimente les plantations de tomates, piments ou pastèques. La filière cameline (viande, lait, cosmétique) se structure, soutenue par les coopératives locales.

Mais cette production n’a de sens que si elle est connectée. C’est là qu’intervient la dimension logistique. Le Sahara devient une charnière du corridor Tanger–Lagos, futur axe de la ZLECAf. Des plateformes logistiques multimodales (Laâyoune, Smara, Dakhla) et des zones frigorifiques export orientent les productions vers Nouakchott, Dakar puis Abidjan ou Lagos.

Cette logistique transsaharienne n’est pas qu’une route. C’est un projet géostratégique : positionner le Maroc comme la porte d’entrée de l’Afrique de l’Ouest.